高风险生物医学新技术有哪些?

《条例》规定,高风险生物医学新技术包括但不限于以下情形:

1.涉及遗传物质改变或调控遗传物质表达的,如基因转移技术、基因编辑技术、基因调控技术、干细胞技术、体细胞技术、线粒体置换技术等

2.涉及异种细胞、组织、器官的,包括使用异种生物材料的,或通过克隆技术在异种进行培养的

3.产生新的生物或生物制品应用于人体的,包括人工合成生物、基因工程修饰的菌群移植技术等

4.涉及辅助生殖技术的

5.技术风险高、难度大,可能造成重大影响的其他研究项目

《条例》规定如何监督管理?

国务院卫生主管部门建立统一的临床研究与转化应用监督管理信息平台。省级以上政府卫生主管部门应当通过平台依法及时公布临床研究项目许可、转化应用审查等信息。

省级政府卫生主管部门应当建立生物医学新技术临床研究和转化应用信用档案,对违规医疗机构和研究人员纳入黑名单,对严重失信行为,实行部门联合惩戒。

《条例》颁布前,已在开展生物医学新技术临床研究的,应当按照《条例》规定在6个月内完成临床研究项目申请与审查。

- 声音

新技术风险管理目录等配套细则应尽快出台

“一般而言,生物医学新技术是指应用新的科学原理、突破性的技术革新,对人的疾病诊治和健康促进有重大影响的技术。”医学伦理学专家、北京协和医学院人文学院教授张新庆举例说,例如基因编辑技术、克隆技术、可辅助诊断治疗的医学人工智能、异种器官移植等。

但这些技术也持续面临着来自公共安全和社会伦理的争议。例如,2015年中山大学研究员黄军就“人类胚胎基因编辑事件”、2017年哈尔滨医科大学教授任晓平“换头术”,加上近期发生的“基因编辑婴儿事件”、疟原虫治癌,社会各界对加强伦理审查和监管的呼声强烈。

张新庆认为,新技术临床试验中的伦理问题由来已久,政策的制定不是空穴来风,也并非针对某个具体事件,但近期发生热点事件,特别是“基因编辑婴儿”或加速了条例的出台。

在张新庆看来,我国自上世纪90年代建立医学伦理审查制度至今,相关规定首次上升至国务院条例,有了更高的法律位阶。而且,《条例》对违反伦理原则的处罚规定更详细,处罚力度也更大。今后,医疗机构或研究人员一旦违规,将有明确的法律依据进行处罚。

更重要的是,《条例》提出两级风险管理,省级、国务院卫生主管部门按新技术风险高低,分级审核。“审核权限在卫生主管部门,而不是区域伦理审查委员会,这也意味着更加严格的监管。”张新庆提醒说。

张新庆建议,《条例》出台后应尽快出台新技术风险管理目录,以及相应的分类技术标准和伦理审查指南等配套细则,为省级和国务院卫生主管部门审批提供依据。另外,卫生主管部门在新技术临床研究和应用过程中加强监督、指导,并进行阶段性评估,及时发现问题并改进。(记者许雯制图/高俊夫)

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04

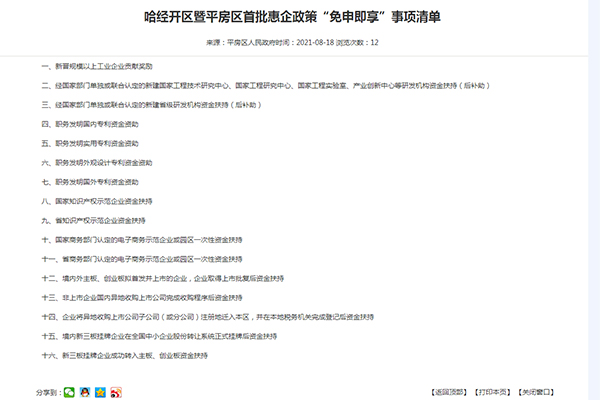

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04 全省首推 哈经开区、平房区发布首批“免申即享”事项清单2021/08/19

全省首推 哈经开区、平房区发布首批“免申即享”事项清单2021/08/19 牛!小伙推倒2万多张多米诺牌再现38个夺金时刻2021/08/10

牛!小伙推倒2万多张多米诺牌再现38个夺金时刻2021/08/10 32支球队参与北京首届“社区杯”八人制足球赛决赛阶段角逐2021/05/10

32支球队参与北京首届“社区杯”八人制足球赛决赛阶段角逐2021/05/10