中新网4月11日电(吴合琴、赵慧颖)综合报道,日前,从康熙“御用碗”以1.9亿的成交价亮相香港,到疑似圆明园流失文物青铜器虎鎣(yíng)现身英国伦敦,文物界的动向牵动国人心。近年来,伴随中国经济、文化软实力不断增强,遗落海外的中国文物回流刮起一股风潮,部分文物堪称“国宝”级别。流落海外的文物,究竟有着怎样的身世?它们又承载了怎样的历史故事?

西周时期的稀有青铜器“虎鎣”将在英国肯特郡拍卖。(英国《华闻周刊》资料图)

【斥哉!中方谴责英拍卖行炒作战争劫掠文物】

据此前媒体消息,英国坎特伯雷拍卖行将于当地时间4月11日,拍卖罕见的西周“青铜虎鎣”,这是一件疑似圆明园的流失文物。该拍卖行称,此次被拍卖的“虎鎣”历史可追溯至3000年前,估价约在12万镑至20万英镑之间(约合人民币110万至180万)。

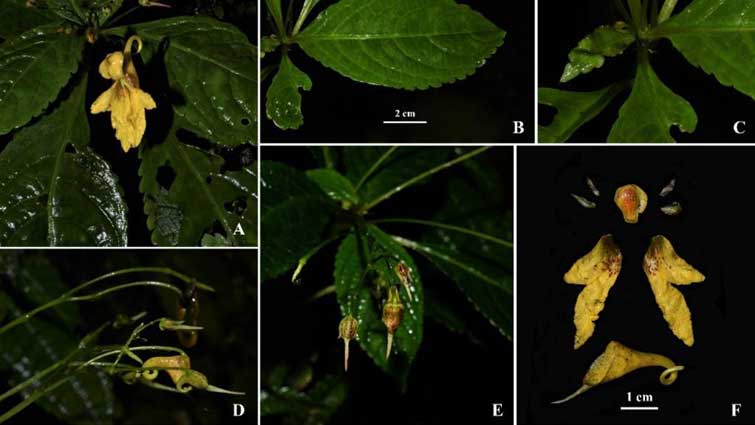

“虎鎣”到底是什么?有说法称,“虎鎣”是一种盛水的器物,且器型比较特别,三个腿柱一般为圆锥体,而这件为圆柱体腿柱。它一般是与“盘”类青铜器形成“组合套装”。但也有说法认为,“鎣”实际上是备火长颈瓶,可能是一种油壶。因此,“鎣”的本来面目还有待研究。

对于上述拍卖,中国国家文物局发表声明,称多渠道与坎特伯雷拍卖行沟通,要求其遵守国际公约精神与职业道德准则,尊重中国人民的文化权益与民族情感,终止相关拍卖和宣传活动。

4月9日,坎特伯雷拍卖行明确表示,拒绝撤拍上述文物。

国家文物局指出,强烈反对并谴责该拍卖行不顾中方严正抗议,执意拍卖疑似非法流失文物,并以战争劫掠文物为名进行商业炒作的行为。国家文物局不赞成境内机构和个人参与上述文物的竞拍活动,并呼吁国际友好人士本着人文主义精神,共同抵制疑似非法流失文物拍卖。

几经周折,清乾隆御制“粉红地粉彩轧道蝴蝶瓶”回归故里。(大公报摄)

【痛哉!逾1000万件国宝流失海外】

“虎鎣”再次将大众视线转到文物流失与回流的话题上。每件文物背后都有故事,在经历“生死离别”后,有些依旧流落海外,有些则能回归“故里”。回望悠悠岁月,它们身上雕刻的不仅是艺术纹理,更是历史的沉重烙印。

上述“虎鎣”之前的拥有者——英国海军上校哈利·刘易斯·埃文斯,在和家人的信件中,曾详述了他参与洗劫圆明园获得青铜器等珍贵文物的过程,这些信函与文物一起被发现。

目前虽无法断定该物确为圆明园流出,但回首1860年,英法联军入侵圆明园时,其洗劫的文物远不止“虎鎣”。当年大量珍贵文物被劫、被毁。据中国文物学会统计,1840年以来,超过1000万件中国文物流失到海外。另据联合国教科文组织统计,全世界47家博物馆收藏了164万件中国文物。

金龙纽“皇后之宝”,是1922年溥仪和婉容结婚时按照清代制度制造的。(中新社记者谭达明摄)

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04 延寿县:“文艺+宣讲”让党史学习教育“有滋有味”2021/09/02

延寿县:“文艺+宣讲”让党史学习教育“有滋有味”2021/09/02 网友爆料oner组合岳岳骗p:希望大家追正经明星2021/09/02

网友爆料oner组合岳岳骗p:希望大家追正经明星2021/09/02 奥运冠军张雨霏:隔离期间能打游戏太爽啦!2021/08/27

奥运冠军张雨霏:隔离期间能打游戏太爽啦!2021/08/27