情!历经千年犹“鲜活”

克亚克库都克烽燧遗址主体(2019年11月28日摄)。新华社记者周晔摄

沙堆寂无声,烽火映山河。沙堆烽出土的众多文物中,一份份手抄勋告,是戍边将士万里赴戎机的勇武;一封封信笺墨迹,是边塞官兵“家书抵万金”的牵挂。

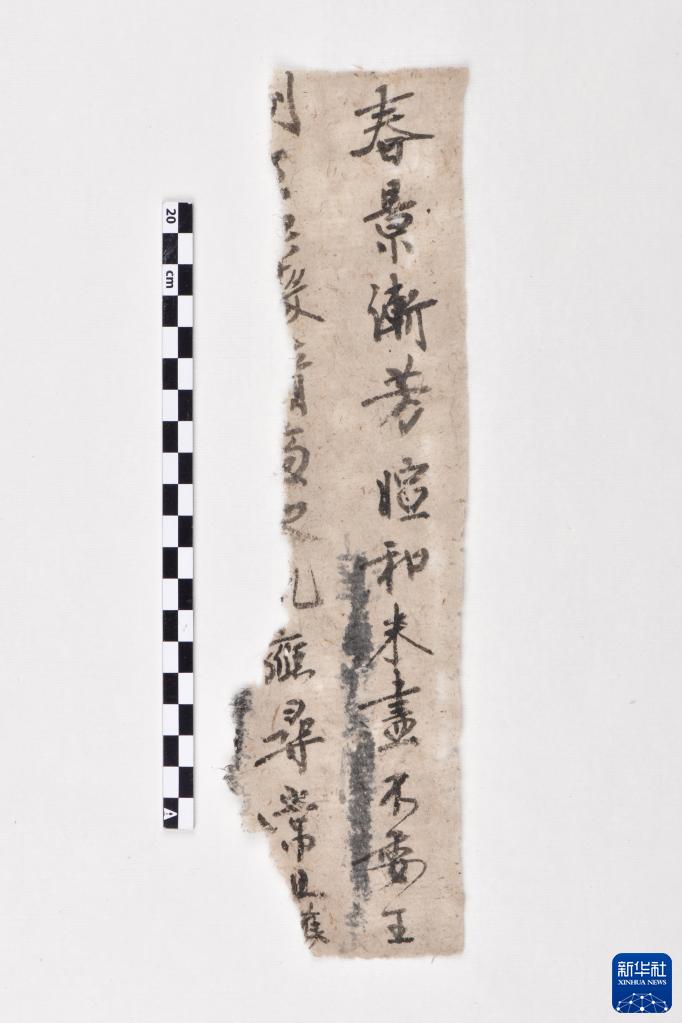

克亚克库都克烽燧遗址出土的家书残片(资料照片)。新华社发(新疆文物考古研究所供图)

沙洲、河州、雍州、岐州、豳州……出土信札中反复出现的这些地名,大约是现在的甘肃、陕西、山西、安徽、河南、河北等地,表明唐朝戍边将士不少来自中原等地区。自安西、北庭两大都护府设立后,他们前赴后继,怀着忠勇为国、建功立业的壮志豪情,远离故土,戍边守疆,保障了古代西域安宁和丝绸之路畅通。

专家分析,过去交通不便,一路步行加骑马、骑驴等,将士们从家乡赶到西域,需要数月之久。在吃饭喝水都极为艰苦的荒漠里,他们一守就是多年。出土文书记载,一些战功显赫的戍边将士,不仅得到中央王朝授勋嘉奖,解甲归田后还可以享受特殊优待政策,但他们之中也有人终老都难以返回家乡。

“撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”。对为国戍边的将士来说,爹娘妻儿必定是永远的牵挂。在沙堆烽所有出土的文物中,最让人动容动心的,莫过于一封封饱含深情的家书。

“韶春尚寒”“仲夏极热”“秋气渐冷”“冬景既终”……很难相信,如此典雅温润的字句,竟然出自千年之前勇武汉子的笔下。“出土的家书中,很多都会以时令节气开头,饱含着中华文化的含蓄之美,对家人的殷切思念,都托物言表于天气状况。”胡兴军说。

“娘子不须忧愁,收拾麦羊,勿使堕落……”这封家书残片,让参与解读的考古工作者无不深受感动,遥想当年,不知哪位离家在外的将士,以此惦念鼓励家中的妻子维持好生计。“短短几行字,仿佛这个铁骨柔情的汉子就站在了我们面前。”胡兴军说。

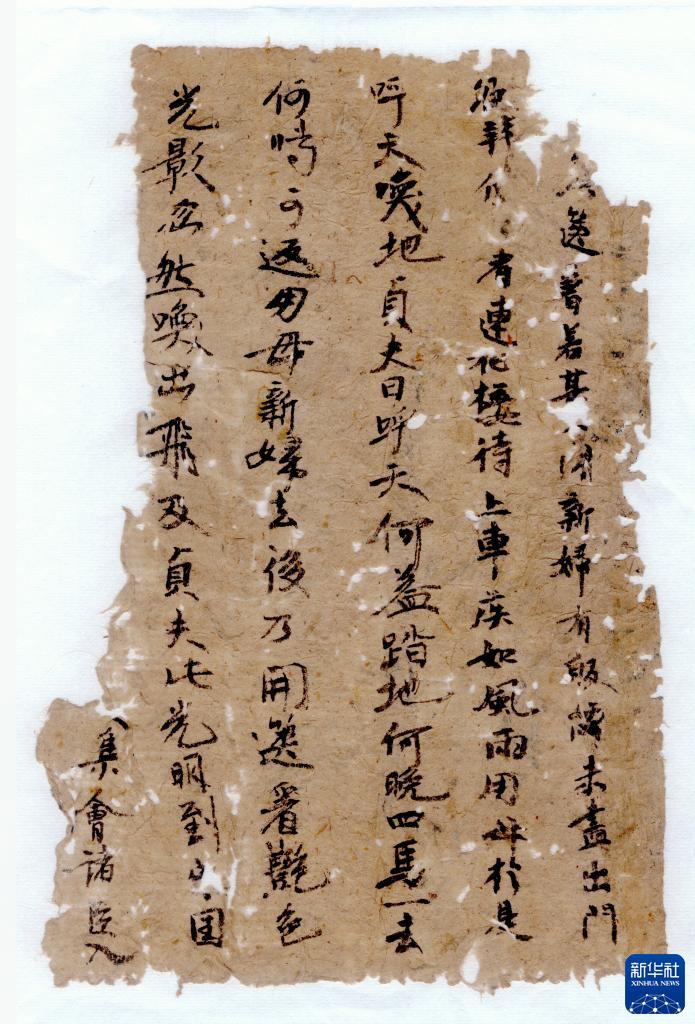

克亚克库都克烽燧遗址出土的《韩朋赋》残片(资料照片)。新华社发(新疆文物考古研究所供图)

艰苦戍边之余,唐朝将士还颇为流行看“小说”。在胡兴军看来,沙堆烽遗址考古成果最大亮点在于出土纸文书、木简883件,是近年国内烽燧遗址出土量最大的一批唐代汉文文书。其中,《韩朋赋》《游仙窟》等手抄本残片,是唐代盛行一时的文学作品,同时,也有《孝经》《千字文》等中原传统典籍手抄本。如获至宝的胡兴军说:“把这些文书残片拼凑起来一点点释读,仿佛穿越了时空,与1200多年前的戍边将士对话。”中华文明源远流长也由此可见。

克亚克库都克烽燧遗址出土的木梭(资料照片)。新华社发(新疆文物考古研究所供图)

中国社会科学院学部委员、历史学部主任王巍认为,新疆境内的烽燧遗址是中国长城资源的重要组成部分,是国家记忆的重要代表。沙堆烽遗址考古成果是阐释中华民族多元一体的重要实物教材,增强了历史信度,活化了历史场景,对弘扬中华优秀传统文化,凝聚中华民族共同体意识发挥了十分重要的作用。

今年,长城国家文化公园(新疆段)项目正式启动,作为重点项目之一,克亚克库都克唐代烽燧遗址的修复与保护工程也将开工。胡兴军满怀热望,“期待这座历经千年的唐代烽燧遗址成为讲述历史、进行爱国主义教育的活教材。”(参与记者:杨皓、邵艺博)